|

シック・ビルディング・シンドローム(ビル病) |

|---|

|

近年、省エネに対応するため気密性の高い建物が建造されるようになり、その結果、建物内の換気量の減少をもたらしています。また、これらの建物では全館空調システムを採用している場合が多いのも特徴です。

このような省エネビルの居住者に

目まい、吐き気、頭痛、平衡感覚の失調、眼、鼻、喉の痛み、粘膜や皮膚の乾燥感等の体の不調を訴える人が増えてきました。

これをビル病またはシック・ビルディング・シンドローム(SBS)と呼んでいます。これらの症状を引き起こす原因は上述のように換気が不十分であることがあげられますが、コピー機などの事務機器が関与していることは興味深いことです。揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)とよばれる多くの種類の物質がプラスチック建材、ワックス、カーペット接着剤、洗剤等から発生し、シック・ビルディング・シンドロームの主要因と考えられています。

さらに家具、建材(接着剤を用いたボード等)やたばこ煙等に含まれるホルムアルデヒドが空気中に散逸し、目、鼻、喉への刺激等の症状を引き起こすことがあります。ホルムアルデヒドは発がんの可能性がある物質として分類されており、また、職業性喘息の原因物質といわれています。一般家庭においても特に新築・増築時のホルムアルデヒドの発生が懸念されています。これらの化学物質に暴露されて過敏性を獲得し、きわめて微量の化学物質で種々の症状が発生することを化学物質過敏症といいます。このような体質の人にとってはシック・ビル(病んだビル)にあるオフィスは大変つらい作業環境であるといえるでしょう。また、観葉植物がこのような化学物質の浄化に効果があるという報告もあります。オフィスに快適な視環境をもたらす観葉植物は、化学的環境へも好影響を与えているといえます。 |

|

★空気をきれいにする植物

| 植 物 名 |

汚染物質名 |

|---|

|

ベンゼン |

ホルムアルデヒド |

トリクロロエティレン |

|---|

|

サンセベリア・ロレンティ |

○ |

○ |

○ |

|---|

|

ヘデラ・ヘリックス |

○ |

○ |

○ |

|---|

|

ガーベラ |

○ |

|

○ |

|---|

|

ポットマム |

○ |

|

|

|---|

|

スパティフィラム・マウナ・ロア |

○ |

|

|

|---|

|

テーブルヤシ |

○ |

○ |

○ |

|---|

|

ドラセナ・デレメンシス・ジャネット・クレイグ |

○ |

○ |

○ |

|---|

|

ドラセナ・マージナタ |

○ |

○ |

○ |

|---|

|

ドラセナ・ワーネッキー |

○ |

|

○ |

|---|

|

バナナ |

|

○ |

|

|---|

|

フィロデンドロン・オキシカルジウム |

|

○ |

|

|---|

|

フィロデンドロン・ドメステカム |

|

○ |

|

|---|

|

ヒロハオリヅルラン |

|

○ |

|

|---|

|

|

★室内植物により24時間で密封実験箱から除去される化学物質

| 種 類 |

ホルムアルデヒト |

ベンゼン

| トリクロルエチレン |

|

キビ類 |

70% |

21.4% |

12.5% |

|---|

|

ポットマム |

61% |

53% |

41.2% |

|---|

|

ガーベラ |

50% |

67.7% |

35% |

|---|

|

ワーネキー |

50% |

52% |

10% |

|---|

|

フィークス |

47.4% |

30% |

10.5% |

|---|

|

|

★室内植物により24時間で密閉実験箱から除去されるベンゼン(低濃度)

| 種 類 |

初期濃度(PPM) |

最終濃度(PPM) |

除去率(%) | |

セイヨウキヅタ *1 |

0.235 |

0.024 |

89.8% |

|---|

| ジャネットクレイグ |

0.432 |

0.097 |

77.6% |

|---|

|

ゴールデンポトス |

0.127 |

0.034 |

73.2% |

|---|

|

スパティフィラム |

0.166 |

0.034 |

79.5% |

|---|

|

緑 竹 |

0.204 |

0.107 |

47.6% |

|---|

| マージナータ

| 0.176 |

0.037 |

79.0% |

|

アツパチトラセン *2 |

0.156 |

0.074 |

52.6% |

|---|

|

ワーネキー |

0.182 |

0.055 |

70.0% |

|---|

|

*1 ヘデラ・ヘリックス *2 サンセベリア・トリファスキアータ |

|---|

|

|

以上より、除去率は,ホルムアルデヒドはキビ類,ベンゼンはガーベラ,トリクロルエチレンはポトナムが優れていること,また,ポトス,菊,アロエ,ガーベラなどがこれら3種類の有害ガスの50%以上を浄化することが示されています.さらに、ツツジはホルムアルデヒトの除去率が高く、気密性のビル内では1本のツツジで約3m四方(9㎡)の空気を浄化できるといわれている。

植物の効用はこのような空気の清化作用だけではありません。植物から出される水蒸気は純粋な「蒸留水」であり、人のためばかりではなく、デリケートな機器を設置している室内の加湿には、機器を汚染させないためにも植物の利用が最上と考えられています。 |

産業医科大学産業保健学部

第2環境管理学講座

教 授 三 宅 晋 司

引用文献

B C Wolverton, A Johnson, K Bounds: Interior landscape plants for

indoor air pollution abatement. Final Report - September 15, 1989

B.C.ウォルバートン著:エコ・プラント 主婦の友社,1998

URL:http://toppy.health.uoeh-u.ac.jp/myk

e-mail:myk@health.uoeh-u.ac.jp |

|---|

|

|

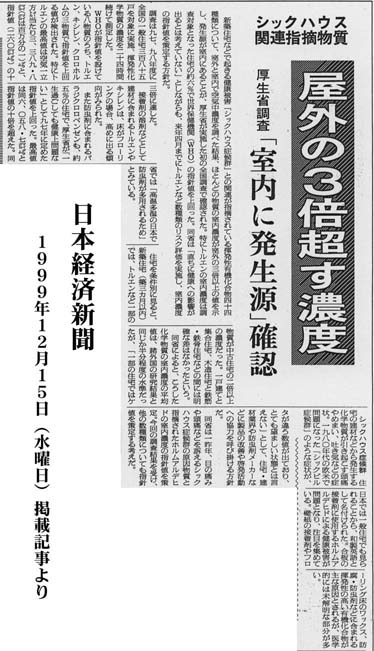

シックハウス関連指摘物質

屋外の3倍超す濃度

厚生省調査「室内に発生源」確認

新築住宅などで起きる健康被害「シックハウス症候群」との関連が指摘されている揮発性有機化合物四十四種類について、室外と室内で空気中濃度を調べた結果、ほとんどの物質の室内濃度が室外の三倍以上の値を示し、発生源が室内にあることが、厚生省が実施した初の全国調査で確認された。

特にトルエンの室内濃度は調査対象となった住宅の約6%で世界保健機関(WHO)の指針値を上回った。同省は「直ちに健康への影響が出るとは考えていない」としながらも、来年4月までにトルエンなど数種類のリスク評価を実施し、室内濃度の指針値を策定する方針だ。

調査は97、98年度に全国の一般住宅385戸を対象に実施、揮発性化学物質の濃度を二十四時間続けて測定した。

WHOが指針値を設けている八物質のうち、トルエン、キシレン、クロロホルムの三物質で指針値を上回る値が検出された。特にトルエンの最高値は空気一立方㍍当たり3389.8マイクログラム(マイクログラムは百万分の一)グラムと、指針値(260マイクログラム)の13倍に達した。

接着剤の溶剤などとして建材に含まれるトルエンやキシレンは、床がフローリングの場合、高めに出る傾向がみられた。

|

また防虫剤に含まれるバラジクロロベンゼンも、約5%の住宅で、厚生省が「一生過ごしても健康上問題ない」として97年に定めた指針値を上回った。最高値は同6.058.7マイクログラムと指針値の十倍を超えた。同省では「高温多湿の日本で防虫剤が多用されるため」とみている。

住宅を条件別に見ると、新築住宅(築三カ月以内)では、トルエンなど一部の物質が中古住宅の二倍以上の濃度だった。一戸建てと集合住宅、木造住宅と鉄筋・鉄骨住宅などの間には明確な差はなかったという。

同省によると、こうした化学物質の室内濃度の平均値は、諸外国の研究結果と同じか半分程度の水準だったが、「一部の住宅ではケタが違う数値が出ており、とても望ましい状態とは言えない」として、住宅・建材業界や防虫剤メーカーなどに製品の改善や啓発活動への協力を呼び掛ける方針だ。

同省は一昨年、目の痛みや頭痛などを訴えるシックハウス症候群の原因物質と指摘されたホルムアルデヒドの室内濃度の指針値を策定。今回の調査結果を受け、他の数種類についても指針値を策定する考えだ。

シックハウス症候群

住宅の建材などから発生する化学物質が引き起こす頭痛やめまい、吐き気などの症状。1980年代の欧米で問題になった「シックビル症候群」のような症状が、日本では一般住宅でも見られることから、和製英語として名付けられた。合板の

接着剤に使用するホルムアルデヒドによる健康被害が問題となり、注目を集めている。壁紙の接着剤やフローリング床のワックス、防腐・殺虫剤などに含まれる揮発性の高い有機化合物が主な原因とされるが、医学的には未解明な部分が多い。 |

|